01— 书法家画像

02— 故事和传说

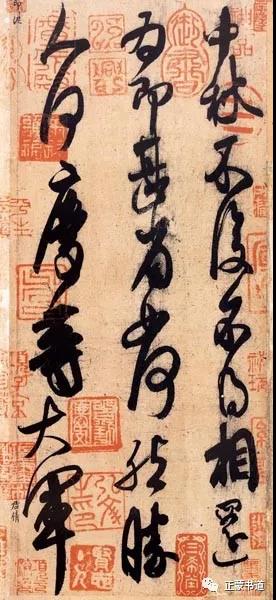

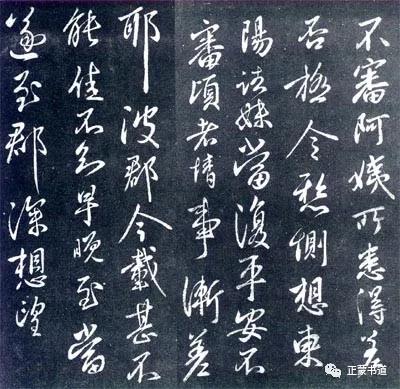

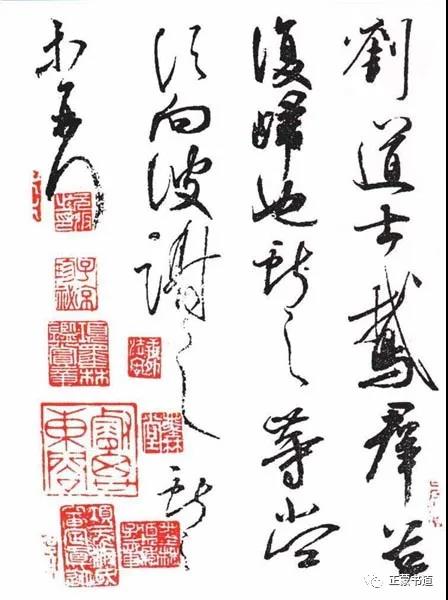

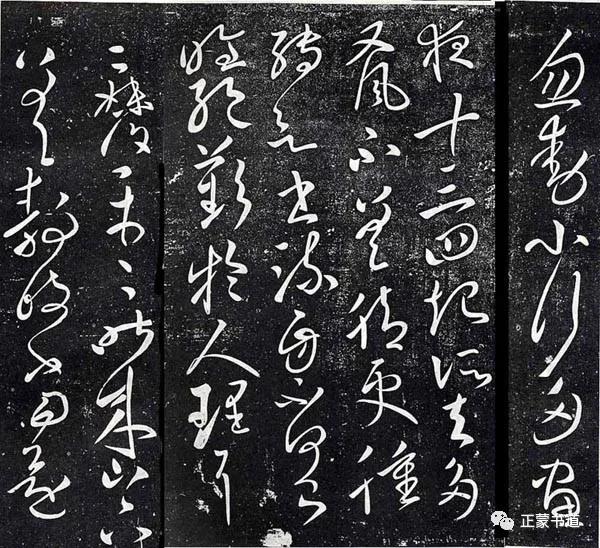

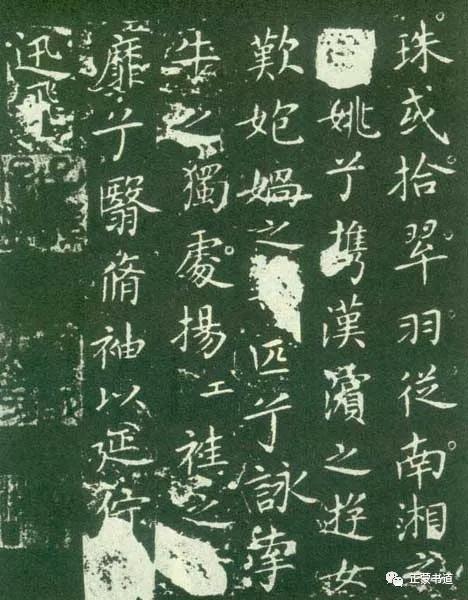

执笔得法王献之是王羲之第七个儿子,他才华出众,聪明好学,尤其对书法有很大兴趣,表现出卓越的才华。年仅五岁时,王献之就已经写得不错,经常受到夸奖。因于此,王羲之也最喜欢他,经常手把手地教他笔法。据说有一次,王羲之见献之正在书房练字,便想试试他的执笔,看是否得法。于是他趁献之不注意,冷不防去拔他手中的毛笔。结果,王羲之并没有拔掉儿子手中的笔。这是怎么回事呢?原来,王献之执笔得法,不高亦不低,不松亦不紧,可谓恰到好处,因此很难拔掉。羲之见此,异常高兴地说道:“这孩子将来在书法上一定能大有作为。”高兴之余,王羲之就把自己亲手写的楷书《乐毅论》拿出来,交给献之,让他临摹学习。之后不久,王献之的书法就取得了很大进步,而以小楷为最。在持续不断地努力中,他的书法技艺日益精进,并形成了自己的风格特色,这在小楷上表现得尤为突出。献之的小楷写的很工整,筋骨紧密,和父亲不相上下,世人称为“小王”。他用小楷写成的《洛神赋十三行》,“别创其法,率尔师心”,点画劲健,体势峻拔奇巧,风神秀逸萧散,被评为“字画神逸,墨彩飞动,为天下法书之冠。”从献之的这个小故事中,我们不难明白:书法之妙全在用笔,执笔得法,方能挥洒自如,妙趣天成。古人云“执笔无定法”,但无法即有法,有法方能大成。我们的学习,应该像王献之那样,执笔得法,不高不低,不紧不松,恰到好处;指实掌虚,五指齐力,运转灵活,自然随意。做到这些,方为得法,我们才能在学习中不断突破,日益精进。一点之差王献之学书之初,有父亲王羲之的悉心指导,加上自己天资聪颖,刻苦练习,所以进步很快,写的字常常受到父辈们的夸奖。久而久之,被赞扬声包围的王献之便产生了骄傲自满情绪,他认为自己已然进了艺术殿堂、写得很好了。这天,王羲之正在书房看书,王献之推门进来了,手里拿着一张纸,上面写了一个“大”字,满怀期待地请父亲过目,心想父亲肯定会表扬自己。谁知王羲之看后,一句话也没说,只提笔在“大”字下面加了一点,“大”变成了“太”,就这样把王献之打发了出来。献之站在门口,看着手里的“太”字,不知父亲是什么意思,是“太好”,还是太差?不明所以的他不敢问父亲,只好去请母亲看。郗夫人仔细看了看这个“太”字,说道:“依我看这个字只有下面这一点是下了功夫的。”听了母亲的话,王献之感到十分惭愧,随即明白了父亲的意思,知道自己的书法还差得太远,必须认真学习、刻苦用功才行。从此,王献之学书更加勤奋努力,对自己要求也更严格,终于成为王家子弟中书法成就最高的一位,被誉为具有革新精神的书法家。王献之性情开朗,风流洒脱,傲视权贵,高迈不羁。他不但继承了父亲的书风,还善于变法革新,独创“破体”,成为“晋书尚韵”的突出代表,对后世书坛产生了重要影响。抽梁换柱从小跟着父亲学习书法的王献之,天资聪颖,勤奋用功,因之进步很快,写出的字经常受到父亲的夸奖。王献之学着学着,不断听到父亲的夸奖,不免有些飘飘然了。他觉得自己的书法已经赶上了父亲,因此总想找个机会和父亲比试比试。机会终于来了。这天,王羲之酒后兴起,在墙壁上写了一幅字,因着急出门办事,就放下笔匆匆走了。王献之见时机已到,心下窃喜,赶紧把那幅字中的一个擦掉,又自己挥毫给补上,完成了偷梁换柱的“壮举”。他放下笔仔细看了看,觉得一模一样,心想父亲肯定发现不了,便放心满意地回自己房间了。王羲之从外边办完事回来,站到了墙壁前,他一眼就看出了那个被改动的字。羲之以为是自己没写好,就生气地说:“我是怎么搞的,写了一辈子字,这个字竟写得这么糟。难道是我酒后一时失手才写成这样子的?”听到父亲如此说,王献之吓得不敢吭声,等父亲平静下来以后,他才去向父亲承认自己的过失,把实情告知了父亲。知道真相的王羲之并没责怪他,却让他更感到惭愧,并暗下决心:今后一定要加倍努力学习书法,争取早日赶上甚至超过父亲。果然,在后来学书过程中,王献之更加刻苦用功,他除了虚心学习父亲的书法,还学习张芝等古人前贤,终于取得了突出的成就,和父亲一起被世人并称“二王”;有的地方,还真的超过了父亲,飘逸秀美,别具一格。劝父改体王献之年少时,不但写得一笔好字,对书法理论也有深入研究,并悟出了许多书法道理。尤为突出的一点是,他通过分析草书和张芝的书法,得出了自己对于草法发展的观点,很有价值。因于此,他曾大胆劝说父亲改变书体。事情是这样的:有一天,献之对父亲说:“父亲十分喜欢章草书,写得很到家。但孩儿斗胆一句,我觉得章草书法气势不够开阔,没有达到宏阔飘逸的程度。最近,我看了不少张芝等人的草书,也接触了一些民间书法,经过分析研究,我认为今草比章草要好,它介乎章草和狂草之间,具有纵横的意趣和奔放的气势,打破了传统书法的局限,颇为新奇。况且,世间万事万物,都在不停地发展变化。章草已不适宜于时代,早该被取而代之,只有今草才是草书发展的新方向。所以,我斗胆向父亲建议,请您改变书体,由章草转向今草。我的看法是否正确,请父亲指教!”王献之这番话,说得王羲之惊喜万分,他心想:这小子果然天分高,进步快。这些我怎么就没去想呢?王羲之赞扬了儿子这种创造性的想法,鼓励他再接再厉,并欣然同意接受他的建议。从这以后,王羲之开始全力投入今草书法。他集前人笔法之大成,并努力创新,终于日有所成。后来,王羲之的今草书法达到了登峰造极的境界,“天资秀媚,神奇超妙”,成为后代尊重和师法的典范。

03— 名作欣赏

04— 背景资料 王献之(344—386)东晋著名书法家。字子敬,羲之第七子。曾官中书令,人称“王大令”。性格高迈不羁,少有盛名,风流冠时。王献之工书法,自幼刻苦好学,后来精通行、草、隶、飞白等多种书体,尤以草书见长。其书法英俊豪迈,逸气逼人。他的书法初师父亲王羲之,后融入张芝的笔法,独辟蹊径,风格一变,时人称之为“破体”。羲之有七子,其中就有五个有名气,献之是最突出者,颇为父母所喜爱。他的书法,南朝齐、梁时代很有地位,唐宋以来书法家也多受其影响。世人称之为“小王”,与其父并称为“二王”。张怀瓘《书断》评其书法“若大鹏搏风,长鲸喷浪,悬崖坠石,惊宅遗光”。传世作品有《鸭头丸帖》,小楷《洛神赋十三行》等。文章出处本文摘录自《名家翰墨趣谈》。 《名家笔墨趣谈》由中国书法家协会理事,北京师范大学艺术与传媒学院书法系教授、博士生导师倪文东编著,江西美术出版社2007年6月出版。书中讲述了许多书法家学书的故事,这些故事虽然平淡但包含了许多丰富的人生哲理,使我们可以深入到书法家的心灵世界,去触摸其内心深处的艺术精灵,从而使我们获得艺术学习和创作的灵感!